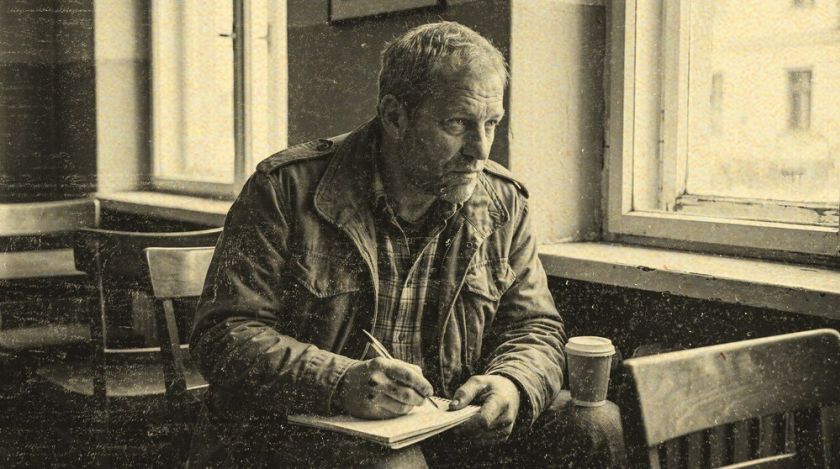

Lukas Brenner

Weshalb ich nicht über mich reden will, es aber trotzdem tue

Geboren 1975 in Karl-Marx-Stadt, als die Betonwüste noch nach einem bärtigen Theoretiker und nicht nach einem unscheinbaren Fluß benannt war. Mutter Buchhalterin bei Textima, Vater soff sich durch die Planwirtschaft und verschwand '89 in den Westen, als ob er geahnt hätte, daß im neuen System noch weniger Platz für ihn sein würde.

Kindheit wie üblich: Eingepfercht in die Pionierorganisation, wo ich unfreiwillig Fanfaren blies und obligatorische Freundschaft zu sowjetischen Jungpionieren heuchelte. Erster kreativer Ausbruch mit zwölf: Ich sprühte "ASSI DDR" an die Rückwand der Kaufhalle und wurde dafür von meinem Onkel Robert – einem kernigen Ex-NVA-Offizier – nicht etwa gemaßregelt, sondern mit einem Schluck Goldbrand und der Bemerkung belohnt, daß Widerstand im Kleinen besser sei als Anpassung im Großen. Der Mann war mein erster literarischer Einfluss, ohne es zu wissen.

Als die Mauer fiel, war ich vierzehn und bereit für alles, was nicht nach FDJ-Hemd roch. Was folgte, waren: Schwarzmarkt-Pornos, Doom auf dem ersten 386er-PC des Viertels, krudes Zeug von Stephen King in der Übersetzung eines vermutlich betrunkenen "Sprachmittlers", die ersten Pulp-Heftchen aus dem Westen. Da begriff ich, daß Kunst nichts mit dem zu tun hatte, was uns in der Schule als solche verkauft wurde. Kunst war dreckig, blutig und ehrlich – wie Herrndorfs lakonische Sätze, die mir Jahre später begegnen sollten, oder Meyers kompromißlose Lebensbeschreibungen.

Mit siebzehn war ich Roadie für eine Punkband namens "Ossis beißen", die heute noch in Kneipen spielt, in denen der Fußboden an den Schuhen klebt. Abitur bestanden mit dem Minimum an Aufwand. Brecht konnte ich auswendig zitieren (aus Trotz, nicht aus Liebe), aber für Mathe reichte es nur, weil die Lehrerin Angst vor meiner Lederjacke hatte. War nicht mein Problem.

Danach: Zivildienst in einem Pflegeheim. Alte Leute, die nach Urin und Verzweiflung rochen, aber Geschichten erzählten, die in keinem Buch standen. Ein 93-jähriger ehemaliger Wehrmachtssoldat, der mir beichtete, in Frankreich drei Partisanen erschossen zu haben, und nun jede Nacht von ihnen träumte. Eine 87-jährige Frau, die in den 50ern Stripperin gewesen war und mir flüsternd ihre Technik erklärte, "die Männer aufzugeilen, ohne was zu zeigen". Diese Menschen lehrten mich, was keine Universität vermag: daß jedes Leben ein Roman ist, auch wenn er nie geschrieben wird. So wie Seiler die verlorenen Existenzen von Hiddensee verewigte, wollte ich diesen vergessenen Stimmen Gehör verschaffen.

Von 1997 bis 2001 tingelte ich durch drei abgebrochene Studiengänge – Germanistik (zu steif), Soziologie (zu verschwurbelt), Journalismus (zu verlogen). Dazwischen: Nachtschichten als Wachmann in einem Plattenbaukomplex, der zum Abriß freigegeben war. Dort schrieb ich meinen ersten Text, der es in Druck schaffte: "Nullbeton", eine Kurzgeschichte über einen Wachmann, der sich ein imaginäres Leben erschafft, indem er durch verlassene Wohnungen streift. Erschienen in der "Ostzone", einem Literaturheft, das nach drei Ausgaben wieder verschwand – vermutlich aus chronischem Geldmangel und akutem Größenwahn.

Dann knapp zwei Jahre als Fahrer für eine Spedition. Deutschlandweit unterwegs, mit Hörbüchern von irgendwelchen zweifelhaften Esoterikern und Splatter-Romanen vom Autobahnrasthof. Die meisten waren literarischer Sondermüll, aber mir wurde klar, daß selbst der billigste Schund mehr Wahrheit enthalten kann als die aufgeblasene Kunstprosa der Feuilletons. In dieser Zeit begann ich ernsthaft zu schreiben – nachts in Autobahnmotels, auf einem klobigen Thinkpad mit kaputtem "J", das ich für zweihundert Mark von einem Typen gekauft hatte, der es vermutlich geklaut hatte. Das "Dazwischen" wurde mein Territorium – diese Nicht-Orte, diese Transit-Zonen, in denen Glavinics Protagonisten ihre Identitäten verlieren.

2004 versuchte ich mein Glück als Journalist. Volontariat bei einer ostdeutschen Regionalzeitung, deren Name hier nichts zur Sache tut. Nach sechs Monaten gefeuert, weil ich einem Interview mit dem Bürgermeister den Titel gab: "Wie man mit Nichts über Nichts redet und dabei wichtig aussieht". Der Chefredakteur fand es lustig, der Bürgermeister nicht. Rate mal, wer gewann.

Es folgten die verlorenen Jahre: Barkeeper in Leipzig, Umzugshelfer in Berlin, Statist bei schlechten TV-Produktionen, bei denen ich brav nickte, wenn der Regisseur "mehr Ossi" verlangte. Gelegenheitsjobs für Stadtmagazine, die mit Bordellwerbung ihre Miete bezahlten. Mein Tiefpunkt: ein Job als Texter für eine Marketingagentur, wo ich lernte, wie man in dreißig Wörtern absolut nichts sagt und dafür bezahlt wird. Diese Jahre lieferten mir den Blick auf die andere Seite der Mauer – die versprochene Freiheit, die sich für viele als neue Form der Knechtschaft entpuppte.

2010 dann der Durchbruch, wenn man es so nennen will. Mein Roman "Bluthunde bellen nicht" – eine brutale Abrechnung mit dem Wendechaos der 90er – landete bei einem kleinen Verlag, der auf Krimi-Trash spezialisiert war. Das Cover zeigte einen blutigen Schäferhund vor der Silhouette des Fernsehturms. Schund? Ja. Aber die 3000 verkauften Exemplare waren meine Eintrittskarte in eine Halbexistenz als Autor.

Es folgten weitere Romane, alle balancierend auf dem schmalen Grat zwischen Pulp und Literaturbetrieb: "Kaltland" (2012), "Betonradierer" (2015), "Drecksspiel" (2018). Keines der Bücher machte mich reich oder berühmt, aber sie verschafften mir den Ruf als "der Typ, der schreibt, als hätte Tarantino Bukowski gelesen und dann einen Filmdreh in Hoyerswerda gemacht".

Privatleben? Zweimal verheiratet, zweimal geschieden. Keine Kinder, soweit ich weiß. Erste Ehe mit Beate, einer Grundschullehrerin, die dachte, sie könnte mich "retten" (wovon auch immer). Nach drei Jahren gab sie auf. Zweite Ehe mit Kerstin, einer Grafikdesignerin, die meine Bücher liebte, aber feststellte, daß der Mensch dahinter weniger glamourös war als seine Figuren. Kann ich verstehen.

Heute lebe ich zwischen Leipzig und Berlin, in einer Einzimmerwohnung, deren Adresse ich regelmäßig wechsle, wenn die Mahnungen überhandnehmen. Besitze eine Bibliothek von etwa fünfhundert Büchern – von Philip K. Dick bis Thomas Bernhard, von alten Landser-Heften bis zu vergilbten Erstausgaben von Christa Wolf. Mein Fernseher läuft konstant, meist mit Dokus über den Zweiten Weltkrieg oder billigen Sci-Fi-Filmen, in denen Haie gegen Kraken kämpfen. Die Geräuschkulisse hilft beim Schreiben.

Freunde? Wenige, aber beständige. Meist andere Grenzgänger: Ein ehemaliger Stasi-Spitzel, der jetzt Gedichte schreibt; ein Altpunk, der inzwischen Versicherungen verkauft; eine Bibliothekarin, die nachts BDSM-Romane verfaßt. Menschen, die verstehen, daß Widersprüche das Interessanteste an uns sind. Menschen, die wie Meyers Protagonisten durch die Bruchstellen der Gesellschaft navigieren.

Und nun schreibe ich für HACKFLEISCH, weil diese Verrückten als einzige verstanden haben, daß große Wahrheiten manchmal in kleinen, blutigen Happen serviert werden müssen. In einer Literaturlandschaft, in der jeder zweite Roman von sanft-melancholischen Mittdreißigern handelt, die in Berlin-Mitte ihre Beziehungskrisen durchleiden, ist ein Magazin, das den Dreck und die Gewalt des Lebens feiert, ein verdammter Lichtblick.

Was können Sie von mir erwarten? Texte, die sich anfühlen, als hätte man beim Lesen Schmirgelpapier im Mund. Geschichten, die in den Abgründen spielen, die wir alle kennen, aber selten betreten. Keine postmodernen Spielereien, keine wohltemperierten Befindlichkeiten. Stattdessen: Prosa, die zuschlägt wie ein betrunkener Boxer – manchmal daneben, aber wenn sie trifft, dann richtig. Herrndorf trifft auf Meyer, mit einer Prise Seiler und Glavinics surrealem Blick auf die Absurditäten des Alltags.

Ich sage nicht, daß es schön wird. Aber ehrlich. Und im Dazwischen, in diesen Grenzzonen zwischen Ost und West, zwischen Gestern und Heute, zwischen Realität und Alptraum – da lauert sie, meine Wahrheit. Die Wahrheit eines Landes, das immer noch nach seiner Identität sucht.

Toplage mit Kriegsblick

Toplage mit Kriegsblick

Eine düstere Prophezeiung von LUKAS BRENNER! (weiterlesen)

Freitag, 07. März 2025 · Tags: Berlin (3), Nazis (1), Schmutz (15), Urbane Metastasen (2)